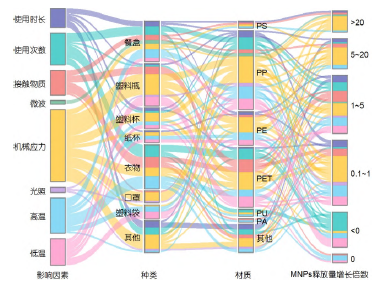

微纳米塑料在典型日用塑料制品使用过程中的释放规律及机制

摘要:塑料制品由于低廉和便利性, 在生活中被广泛的应用. 然而, 塑料制品在日常使用过程中会产生并释放微纳米塑料(MNPs), 可通过呼吸、无意摄入等方式进入人体, 带来潜在的健康风险. 因此, 明确塑料制品在使用过程中MNPs的释放情况具有重要的现实意义. 本文详细总结了“食品包装及容器”“母婴用品”“医疗及防护用品”“衣服与织物”以及“其他日用品”等5类典型日用塑料制品在各自主要使用场景下MNPs的释放情况. 其中, “食品包装及容器”类塑料制品的研究最丰富, 主要释放出聚丙烯材质的、颗粒状的MNPs, 且约70%的MNPs粒径分布在0~100 μm. 进一步归纳了塑料制品在机械破碎、热降解和其他作用下(光/生物降解)的释放机制. 其中, 机械应力(如磨损、搅拌、洗涤等)导致塑料制品发生的机械破碎, 以及温度的变化(高温或冷冻)是引发塑料制品释放MNPs的主要机制. 此外, 深入分析了影响塑料降解和释放的关键因素, 发现机械应力强度的增强、温度的升高和降低、光照(紫外光)时间的延长、微波时间和强度的增加、使用时长和次数的增多以及接触物质的成分等均会促进MNPs的释放; 同时, 塑料的种类和结构也是影响MNPs释放的重要原因之一. 随后, 探讨了其他有机化合物(如, 酚类、酯类、芳香族化合物)、重金属离子(如, 砷、铬、铅离子)、金属纳米颗粒(如, 铜纳米颗粒)等添加剂在MNPs产生过程中的释放情况. 最后, 对塑料制品的未来研究方向进行了建议和展望, 为探明塑料制品对人体健康的影响提供了理论支持.