锂离子电池快充电解液设计策略

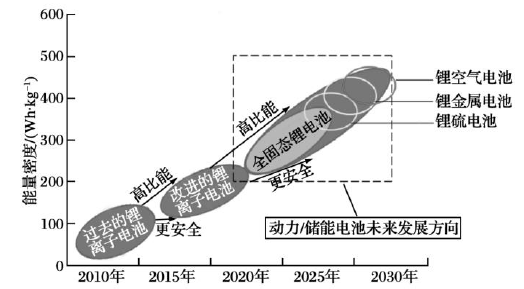

摘要:近年来,以石油为主要动力源的交通运输带来了环境污染和化石能源枯竭等负面问题,为了实现交通运输电气化,以锂离子电池为动力的电动汽车成为了焦点。现如今电动汽车技术在续航里程、安全和成本等方面都取得了长足的进步,但由于电动汽车的补能时间远长于内燃机汽车加油时间,因此备受消费者的诉病。为了增加市场渗透率,电动汽车需在5~10min内充满80%的电量,相应于5C以上的充电倍率,这被称为极速快充技术(XFC)。电解液作为正负极之间离子输运的通路,对锂离子电池的快充性能有着举足轻重的影响,优化电解液是实现高能量密度锂离子电池快速充电的重要方法之一。综述了新型快充电解液研究的最新进展,从促进锂离子在电解液中的快速迁移、降低锂离子去溶剂化能垒和设计高性能固体电解质界面的角度进行了评述,并对能提高快速充电能力的电解液进行了总结和展望。