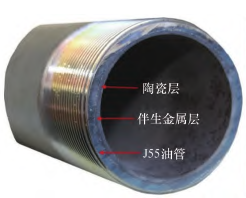

自蔓延高温合成陶瓷内衬油管的力学和耐腐蚀性能分析

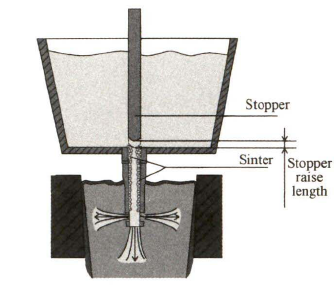

摘要:为提升油田开发用油管的使用服役性能,以Ф73×5.51 mm J55油管为基体,运用自蔓延高温合成技术(SHS)在Al+Fe2O3 基本铝热体系中(B 组分)添加质量分数为4%Nb2O5、8%ZrO2、13%CrO3、5%SiO2 为新型SHS 材料体系,制备了新型陶瓷内衬耐磨涂层油管(A 组分)。运用SEM、EDS、XRD、FTIR等分析手段测试了耐酸性腐蚀、结合强度、弯曲强度和压溃强度等性能,对比分析结果表明:A组分制备的陶瓷内衬层的耐腐蚀性、弯曲强度、结合强度及压溃强度均优于B。其中,A 组分涂层和B 组分涂层1200 h 的流动腐蚀失重率分别为0.42%、0.54%,性能均优于J55油管基体。A组分制备的陶瓷内衬油管弯曲强度比B组分提升了15.9%。基于滑脱位置观测,确定了Fe-Fe界面部分冶金结合力与Fe-Al2O3界面机械结合力强弱的转换温度约为200℃,低温时机械结合力大于冶金结合力,高温时机械结合力小于冶金结合力。