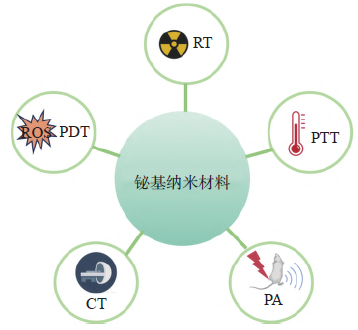

铋基纳米材料在肿瘤诊治和抗菌中的应用进展

摘要:随着纳米技术的快速发展,纳米材料作为新型生物材料在生物医学领域表现出独特的优势,受到研究人员的广泛关注。铋基纳米材料因其良好的生物相容性和优异的光学等物理化学特性,在肿瘤诊治和抗菌等生物医学领域的应用已被广泛研究和报道,并展现出广阔的应用前景。简要综述了生物医用铋基纳米材料在计算机断层扫描成像、光声成像等生物成像和光动力治疗、放射治疗、光热治疗等肿瘤治疗以及抗菌中的研究进展,希望为铋基纳米材料在生物医学领域中的应用提供帮助。