精品资源

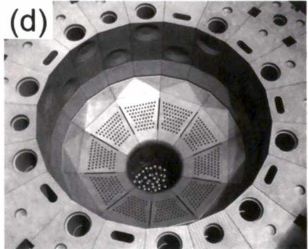

陶瓷增强石墨复合材料研究进展

摘要:石墨具有高导热、耐高温、耐热冲击和抗辐照等优异性能,可广泛应用于航空航天、电力电子和能源化工等领域。然而石墨较低的力学性能、较差的抗氧化性能、垂直石墨片层方向的高热膨胀和难以与其他材料相连接等问题限制了其进一步应用。采用高强度、抗氧化、低热膨 胀系数的陶瓷作为增强相与石墨基体相复合,制备出陶瓷/石墨复合材料,有望解决上述问题。然而大量研究表明,陶瓷与石墨的微观结构复合方式对于改善石墨基体的性能至关重要。本文从陶瓷/石墨复合材料的微观结构设计制备及性能研究方面,综述了近年来不同种类的弥散陶瓷 增强和连续陶瓷增强的石墨复合材料的结构特点、制备工艺、综合性能和应用现状,并展望了未来陶瓷增强石墨复合材料的发展方向。

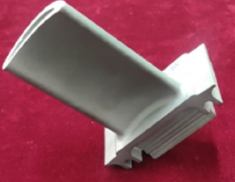

钛合金激光选区熔化成形研究现状与展望

摘要:随着钛合金在各个领域的应用日益广泛,其成形工艺和组织性能的研究也成为国内外学者的关注焦点。与传统加工方式相比,激光选区熔化技术(Selective laser melting, SLM)具有成形率高、复杂零件易加工等优点,在航空航天和医疗领域有着广泛应用。目前,SLM技术在钛合金领域的应用尚处于初级阶段,对SLM成形钛合金组织性能的研究主要集中于熔池内孔隙缺陷和激光热源对钛合金显微组织及力学性能的影响等方面。随着SLM技术的不断推广应用,SLM技术在钛合金成形方面的研究将会有更广阔的发展空间,本文总结了国内外有关SLM成形钛合金的数值模拟、微观组织、性能和后处理方面的研究成果,为SLM成形钛合金的进一步发展提供借鉴和参考。

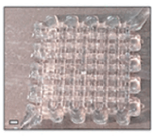

生物基可降解聚合物在生物医学领域的应用及研究进展

摘要:聚合物科学和工业的发展使得人们更加关注环境友好的材料,以减轻传统石油基塑料对环境的影响。生物基聚合物是具有良好可持续性、生物相容性和可降解性的材料,在食品包装、农业、纺织等领域表现出巨大的应用潜力,并在生物医药领域中具有独特的优势。综述了常见的生物基可降解聚合物(多糖、蛋白质、合成聚合物如脂肪族聚酯等)的获取方式、结构、性质特点及其在生物医学领域中的最新研究进展,分析了它们目前存在的缺陷,并对未来的发展趋势进行了展望。

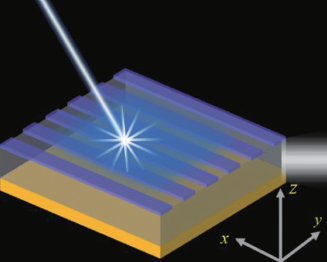

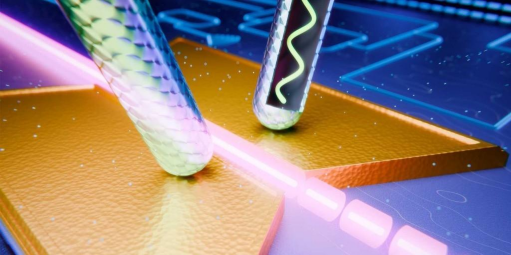

基于石墨烯和金刚石的可调谐光子器件的研究

摘要:随着5G时代的到来,对光子器件的集成度以及性能指标提出了更高的要 求,而传统器件存在不可调谐、效率低和稳定性差等弊端,限制了其在高集成度、高传输速度光通讯的应用。近年来,金刚石优异的热导率和高折射优势使其成为了研究电磁吸收器件中介质材料的最优材料之一,而石墨烯所具有磁场诱导下的离散朗道能级、可调谐化学势和易于激发太赫兹SPP等,在解决该问题中发挥着至关重要的作用。在此研究背景下,开展了基于石墨烯和金刚石的可调谐光子器件的研究,利用石墨烯化学势可调谐并且易于激发太赫兹 SPP的特性,设计了一种相位型调制双带完美吸收器。研究了金刚石介质厚度、石墨烯化学势和入射角度等参量对电磁吸收器吸收性能的影响规律。该器件实现了对太赫兹信号的 吸 收,具有可调谐、吸收率高和稳定性强等优势。

纳米复合智能防腐涂层在金属表面上的应用研究

摘要:智能防腐涂料能可有效地提高金属的使用寿命,因而具有自愈功能的智能防腐涂料越来越受到人们的重视。概述了 pH响应、光刺激响应、离子响应等不同触发机制的纳米智能防腐机制研究,总结了不同金属表面纳米复合智能防腐涂层研究进展,最后提出金属表面智能自修复防腐涂层发展所面临的挑战和未来发展前景。

退役锂离子电池正极材料的直接修复:研究进展、挑战和展望

摘要:伴随着新能源产业快速发展,锂离子电池生产量急剧增加。因为其有限的使用寿命,未来将迎来锂离子电池退役高峰。高效清洁回收退役锂离子电池,打通新能源产业链的最后一环,对于新能源产业的闭环发展至关重要。目前,针对退役的锂离子电池正极材料主要采用固相法(固相烧结、熔盐法等)以及液相法(水热法、电化学法等)进行直接再生。本文从退役锂离子电池的修复方法出发,简述了其前处理工艺与修复过程的关联,重点阐述了修复方法对于退役正极材料的晶相、缺陷、表界面以及电化学性能等方面的影响。最后,针对退役材料的直接修复方法,进行系列展望,旨在为退役锂离子电池正极材料未来直接修复技术提供有意义的指导。

金属陶瓷复合材料界面研究及应用进展

摘要:本文对金属陶瓷复合材枓制备、复合材料界面润湿性的研究及应用领域进行了综 述。重点讨论了熔渗法制备金属陶瓷复合材料的工艺方法,并对提高金属/陶瓷界面润湿性各种试验及原理进行了详细探讨,简要介绍了金属陶瓷复合材料的一些性能及用途。最后,本文还讨论了金属陶瓷复合材料存在的一些问题和今后的发展前景及研究方向。

化学镀法制备银包铜粉研究进展

摘要:银包铜粉具有优异的导电、抗氧化、抗菌和催化活性,并且具备成本经济性,被视为银粉的理想替代品,目前已在光伏、电子、医药和催化等多个领域得到应用。化学镀法是目前制备银包铜粉的最主要方法,该方法中需要使用多种化学试剂,然而现有综述文献鲜有对该方法中常用试剂的种类及作用进行阐释。本文详细阐述了不同种类试剂在化学镀法制备银包铜粉过程中的作用及机理,分析对比了不同试剂种类、工艺路线的优缺点,并展望了银包铜粉的研究趋势与技术发展方向。