生物医用锌基合金性能研究进展

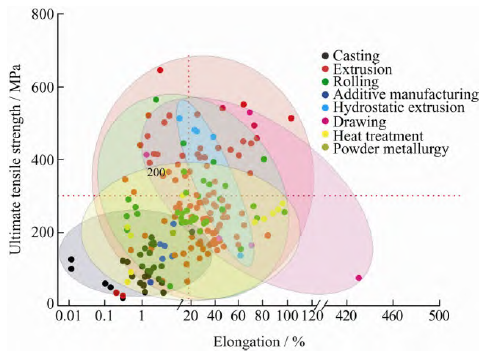

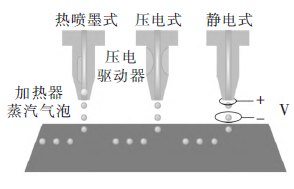

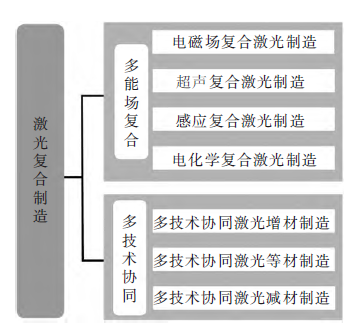

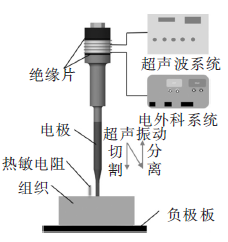

摘要:医用金属植入体已广泛应用于临床骨组织修复中,但是随着临床手术案例的积累,发现不锈钢、钛、钽传统生物金属材料在生物体内长期存在会造成应力屏蔽、组织排异发炎等症状,二次手术会给患者带来极大痛苦。近年来,可降解金属植入体材料的概念被提出并引起重视,由可降解金属制备的植入体在生物体组织中可被吸收分解,并促进血管组织愈合与骨组织再生,被视为新一代医用植入体材料。锌合金由于其优异的降解特性及生物相容性成为近年来的研究热点,在血管腔内支架、骨科及口腔科内固定材料领域拥有巨大的应用潜力。锌合金发展迅速,须及时进行全面总结。总结归纳目前医用锌合金的主要制备方式、材料力学性能、降解行为和生物相容性。基于大量的数据分析与归纳,发现在锌合金中添加Li、Mg元素可细化晶粒,显著提高锌合金强度,添加Mn元素则可在塑性变形中细化晶粒,可提高锌合金的延伸率。与纯锌相比,锌合金中的Zn-(Fe、Cu、Ag)析出相与Zn基体形成的微电池作用提高了锌合金的降解速率。针对新型锌合金成分及先进制备工艺,提出以材料基因工程,指导适用于增材制造的三元高强锌合金体系开发,在提高力学性能的基础上匹配锌合金的降解速率和生物相容性,直接获得具有定制化结构的锌合金近终成型植入体。在系统性汇总的基础上,从性能、开发以及增材制造三个方面展望未来发展方向。