增材制造NiTi形状记忆合金的研究进展

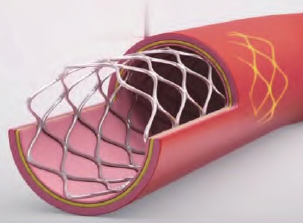

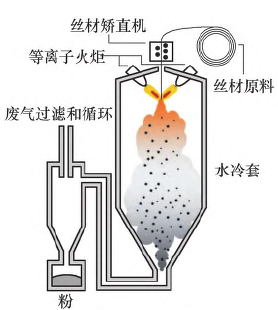

摘要:NiTi形状记忆合金具有优异的形状记忆效应和超弹性效应,同时具有低弹性模量、耐磨性高、优异抗腐蚀能力、良好加工成形性、抗疲劳特性和生物相容性好的优良性能,因此广泛应用于航空航天工程、能源工程和医学工程领域。增材制造NiTi形状记忆合金具有微观组织晶粒细小、微观组织可控、相变过程可控、力学和功能特性可控的特点,可得到优异的抗疲劳性、拉伸延展性、窄滞后超弹性、宽滞后超弹性和大弹热效应。系统阐述增材制造NiTi形状记忆合金在微观组织、相变行为、力学性能、弹热效应和4D打印5个方面的研究进展,希望能够鼓励国内研究团队和学者开展更多增材制造NiTi形状记忆合金相关领域研究,推动增材制造NiTi形状记忆合金的全面产业化应用。