高速动车组用滚动轴承失效模式及对策展望

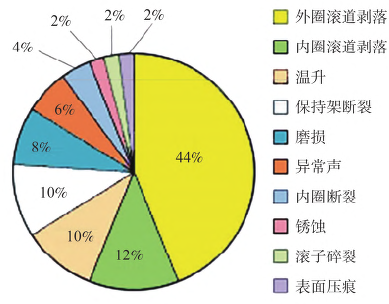

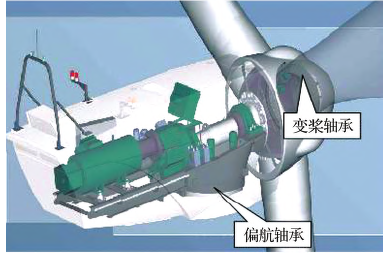

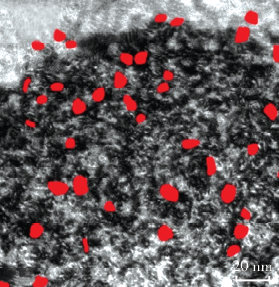

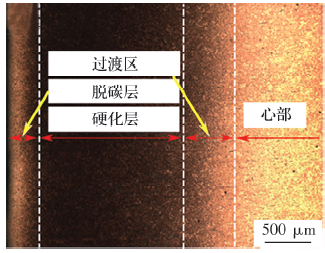

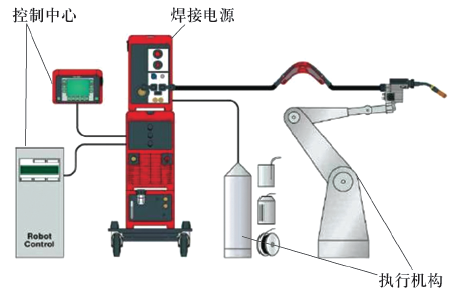

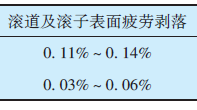

摘要:全面介绍了各主型高速动车组用轴箱轴承、齿轮箱轴承、牵引电动机轴承以及各类风机用轴承的型号、结构以及相应的车载和地面安全保证措施,汇总了轴承运行过程以及检修过程中的典型故障和主要失效模式,分析了轴承故障的产生原因,建议从车辆系统匹配设计角度确定旋转系统中轴承的边界载荷、顶层技术要求,优化轴承钢冶炼、热处理、机加工和组装等轴承制造工艺,以保证轴承产品质量一致性,进而避免轴承早期失效,为动车组安全运营,各系统旋转部件修程修制的制定和动车组用滚动轴承国产化提供借鉴和帮助。