离子凝胶纤维的制备及其传感性能研究进展

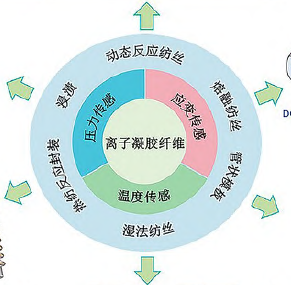

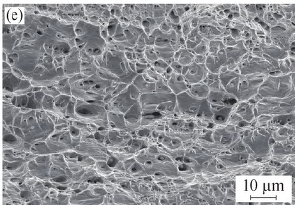

摘要:近年来, 柔性可拉伸、可穿戴电子设备取得了显著进展, 在健康监测、人体运动、人机交互、电子皮肤等领域展现出广泛应用前景.离子凝胶材料的兴起与发展, 为开发高性能柔性传感器提供了新契机. 其中, 相较于传统的薄膜或块状凝胶, 一维离子凝胶纤维凭借其柔性、透气性、舒适性及轻质特性, 成为可穿戴电子产品的理想选择. 本文对近年来离子凝胶纤维的制备及其传感性能研究进展进行了总结. 首先, 介绍了离子凝胶的特性, 包括机械性能、离子导电性和热稳定性, 并讨论了影响其性能的参数和改善策略. 然后, 阐述了离子凝胶纤维的制备方法.接着, 分析和讨论了利用离子凝胶纤维作为柔性传感器的传感机理以及传感性能. 最后, 结合该领域近年来的研究成果, 进一步讨论了离子凝胶纤维发展面临的挑战和未来的发展机遇.