基于深度学习钢中非金属夹杂物图像识别

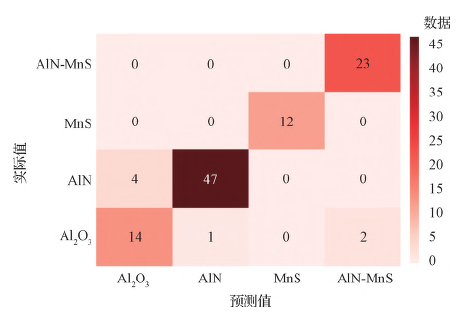

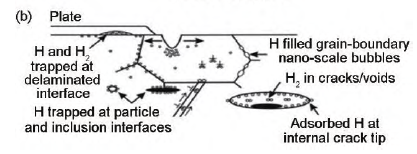

摘要:炼钢过程中钢水易和炉渣、耐火材料、气氛等相互作用形成非金属夹杂物,非金属夹杂物会破坏钢基体的连续性,增加钢组织的不均匀性,进而影响钢铁材料的塑性、韧性、抗疲劳强度等力学性能,成形过程中也易引起产品缺陷。夹杂物的定性检测一般通过扫描电子显微电镜(SEM)和能谱仪(EDS),但耗时较长、随机性也较大。因此,非金属夹杂物的快速检测和识别对改进炼钢工艺至关重要。近年来,随着计算机视觉技术的日渐成熟,基于区域的卷积神经网络(RCNN,region-basedconvolutionalneuralnetwork)算法经过多代演化,并添加了掩码分支网络,形成了Mask-RCNN。Mask-RCNN既能实现夹杂物边框的准确定位,也能实现图像分割和识别分类,可有效应用于夹杂物分割和识别。采用计算机视觉(CV)任务中Mask-RCNN目标检测算法,对低密度钢中典型AlN、Al2O3、MnS和AlN-MnS4类非金属夹杂物的SEM 图片进行训练,经过10000次的迭代训练后,对各类型夹杂物进行边框定位、图像分割及识别分类,并对测试集进行验证,实现了4类夹杂物边框的准确定位和图像分割。所选用模型对夹杂物检测识别效果较好,准确率高,4类目标夹杂物中,MnS和AlN-MnS夹杂物识别准确率达到100%,AlN夹杂物的识别准确率为95.91%,Al2O3夹杂物的识别准确率为83.33%。